Mein Wort des Monats März ist ein Adjektiv, das in keinem meiner etymologischen Lexika eingetragen ist: aufmüpfig. 1971 war das dialektale Wort das erste „Spitzenwort des Jahres“ (heute nur noch „Wort des Jahres“). Mit dem Wiewort wurde in den späten 1960er Jahren die Widerstandshaltung der Studierenden gegenüber überkommene Autoritäten charakterisiert. Im Spruch „Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren“, ist der Muff damit verwandt. Es gibt im Ostfriesischen „muff(el)ig“ im Sinne von „mürrisch“, „verdrießlich“ und im Oberdeutschen „müpfen“ im Sinner von „kritisieren“, „die Nase rümpfen“. Mir gefällt das Wort wegen seiner Konnotationen: Es steckt Eigensinn, Trotz und penetrante Ungehorsamkeit darin. (21.03.2016)

Neuroanatomie

Politische Neuroanatomie auf einem Aufkleber der Sozialistischen Jugend Niederösterreich an den Laternenmasten in Krems an der Donau. Der Rassist ist natürlich männlich. Foto: St.-P. Ballstaedt (20.03.2016)

Bräuneln

Heute lese ich in einem Kommentar zu den guten Ergebnissen der AfD bei den Landtagswahlen, dass der Osten „bräunelt“. Zum diesem Verb gibt es einen kurzen Eintrag bei den Grimms: Bräuneln bedeutet rösten, damit z. B. das Brot braun wird (gebreunlet brot). Das Wort taucht offenbar erstmals in der sehr freien Übersetzung und Bearbeitung des „Gargantua“ von Rabelais durch Johann Fischart 1575 auf (Affentheurlich Naupengeheurliche Geschichtklitterung). Er ist für seinen kreativen Umgang mit der Sprache und seine Wortschöpfungen bekannt. Ich habe das Wort auch in einer Schrift aus dem Jahr 1788 aufgestöbert, wo anerkennend vom „Bräuneln dieser Wange“ gesprochen wird.

Übrigens: Wenn die AfD in Sachsen-Anhalt 24,2 % (+1,9 NPD) und in Baden-Württemberg 15,1 % erreicht, bräunelt das dann oder ist es nicht schon ziemlich braun? (15.03.2016)

Nachtrag: Erst ein paar Stunden später ist mir der Einfall gekommen, ob nicht die Krankheit Röteln von einem ähnlichen Verb für „rot werden“ abgeleitet ist, da sich auf der Haut rote Flecken bilden. Tatsächlich: Das Verb „röteln“ im Sinne von „rot werden“ findet sich im Grimm’schen Wörterbuch. In der Farbenlehre von Goethe (1810) lesen wir: „Sie [die Griechen und Römer] lassen das Gelbe röteln, weil es in seiner Steigerung zum Roten führt, oder das Rote gelbeln, indem es sich oft zu diesem seinen Ursprunge zurück neigt“. Als Bezeichnung für eine Krankheit sind Röteln seit der 2.Hälfte des 16. Jahrhunderts belegt.(15.03.2016)

Propaganda-Plakate

Die Sozialistische Republik Vietnam ist bekannt für ihre Propaganda-Plakate, die auch im Internet vertrieben werden. Es ist auffällig, dass die Plakate in allen sozialistisch-kommunistischen Staaten ähnlich aussehen. Das Design: großflächig, bunt mit gesättigten Farben (mit Bevorzugung von Rot und Orange), holzschnittartig, eben plakativ. Die Motive: Glückliche Menschen verschiedener Stände, die fröhlich winken und energisch in die Zukunft blicken. (14.03.2016)

Aktuelle Plakate aus Vietnam zum Fest des Ersten Morgens (dreitägiges Neujahrsfest). Fotos: Florestan Ballstaedt

Wahlplakate

Die Plakate der Parteien zur Landtagswahl in Baden-Württemberg sind eher langweilig: oft ein Kopf mit einem mehr oder weniger inhaltsleeren Spruch. Einzig die FDP hat sich etwas einfallen lassen, die Slogans sind frech und die Druckerfarben Blau, Geld und Magenta auffällig. Die Politiker sind in Aktion abgebildet und farblich vervielfältigt. Quelle: http://www.fdp-bw.de

Ein Plakat der AfD hängt am alten Tübinger Schlachthof, ausgerechnet vor einer Asylunterkunft. Die Botschaft wird nicht direkt sprachlich formuliert, ist aber in der Text-Bild-Kombination klar. Die dunklen Gestalten mit Baseball-Kappe und Kapuzen-Pulli, die eine Frau belästigen, sollen wohl keine Deutschen sein. Foto: St.-P. Ballstaedt (12.03.2016)

Pflotsch

Wieder ein mir bisher unbekannter Helvetismus: Pflotsch für Schneematsch. Zum gestrigen Tag der Frau hat „Blick am Abend“ einen Gendertipp, der mir allerdings wenig einleuchtet. Die Text-Bild-Beziehung bleibt interpretationsbedürftig (09.03.2016)

Schmieranten

Dass ich eine Vorliebe für Kommunikate im öffentlichen Raum habe, das machen die Beiträge des Blogs deutlich. Aber aus gegebenem Anlass möchte ich feststellen, dass ich die unzähligen Graffiti in der Stadt, die weder eine Botschaft noch eine ästhetische Qualität haben, ärgerlich finde. An den Wänden und Mauern – oft sogar aus Natursteinen – finden sich zahllose hässliche Tags, die allein dem Narzissmus der Sprayer dienen. (07.03.2016)

Nichts zu vermelden und nichts zu schauen, nur Selbstbestätigung. Foto: St.-P. Ballstaedt

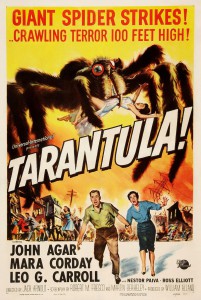

Tarantula

Sie ist zurück an den Mauern von Schwäbisch Hall. Info für Arachnophobiker: Erster Auftritt 1955 in dem gleichnamigen Film von Jack Arnold (mit Clint Eastwood in einer seiner ersten Rollen als Geschwaderkommandant). Auf dem Plakat verspeist die Monsterspinne eine leicht bekleidete Frau, eine Szene, die im Film gar nicht vorkommt. Quellen: Movie Poster von Reynold Brown, Wikimedia Commons; Foto St.-P. Ballstaedt; (05.03.2016)

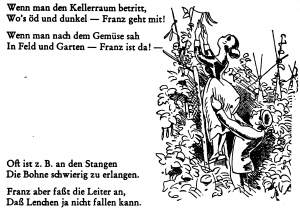

Wilhelm Busch

Wenn ich die Möglichkeit bekäme, mit einem Vertreter des 19. Jahrhunderts einen Wein zu trinken, dann wäre Wilhelm Busch einer meiner Favoriten. Mit gefällt seine verquere Biografie mit zahlreichen Sackgassen, seine persönlichen Unsicherheiten und sein realistischer Blick auf die Menschen. Und damit auch sein etwas bösartiger Humor, der jede Situation bis zum bitteren und chaotischen Ende eskalieren lässt. In der Ausstellung „Wilhelm Busch. Was ihn betrifft“ in der Kunsthalle Würth ist er mir noch sympathischer geworden. Er wird immer als genialer Vorläufer des Comic gefeiert und tatsächlich hat er zahlreiche visuelle Konventionen eingeführt, vor allem für die Darstellung von Bewegungen. Originell sind auch sein komplementären Text-Bild-kombinationen (dazu ein hübscher Aufsatz von Jakubowski/Feldmann, 2005). Auch als Maler hat er Vieles vorweggenommen: Eine expressionistische Pinselführung, Naturdarstellung bis fast zur Abstraktion, collagierte Sammelbilder. Sein Verehrer Robert Gernhardt sieht ihn als Vorläufer des Futurismus oder Surrealismus. (04.03.2016)

Das Bild liefert die wesentliche Zusatzinformation über die Motive von Franz bei der Bohnenernte. Aus: Die fromme Helene, 4. Kapitel, 1872. Scan: St.-P. Ballstaedt

Gleich am Bahnhof in Schwäbisch Hall begrüßt den Gast Wilhelm Busch als Student (1860). Foto: St.-P. Ballstaedt

Verleserprävention

Apple bewirbt sein Betriebssystem OS X El Capitan mit dem Slogan: „There’s more to love with every click“. Hat da jemand statt „click“ etwa „dick“ gelesen?! Das ist ein vulgärer englischer Ausdruck für das männliche Glied und macht in dem Satz auch einen Sinn. Da Apple seinen Nutzen diese Lesart zutraut, wurde die Typografie ein wenig verändert: Damit das c und das l sich nicht zu nahe kommen und bei flüchtigem Lesen zu d verschmelzen, hat man den Buchstabenabstand bei diesem Wort vergrößert. Den kleinen Unterschied hat Ryan Ackermann in Twitter visualisiert. Es ist zwar nett von Apple, dass wir vor unkorrekten Verlesern geschützt werden, aber psychoanalytisch ist diese Prävention bedenklich, denn wo können dann unbewusste Wünsche ihren Ausdruck finden? (02.03.2016)

Angewandte Typografie im Dienste einer sauberen Kommunikation (zum Vergrößern ins Bild ficken). Quelle: http://de.engadget.com