Mit dem Argument, man lasse sich nicht von einer ideologisierten Gruppe vorschreiben, wie man zu schreiben habe, ein Verbot für bestimmte Schreibweisen zu erlassen, das schafft nur die bayrische Regierung. Jetzt fehlt noch eine Sprachpolizei, um das Verbot durchzusetzen. (02.04.2024)

Author Archive | SP Ballstaedt

Frauenrechte

Frauen können aufatmen: Saudi-Arabien hat den Vorsitz in der UN-Kommission für Frauenförderung übernommen: Die Hoffnung der Frauen ruht jetzt auf seiner Exzellenz Abdul Aziz bin Mohammed al-Wasil.

Saudi-Arabien hat sich in den letzten Jahren in beeindruckender Weise für Frauenrechte eingesetzt. Schon 2018 wurde das Fahrverbot für Frauen aufgehoben, sie dürfen sogar ohne männliche Begleitung Kinos, Konzerte und Strände besuchen und müssen dabei kein Kopftuch tragen! Frauen über 21 können einen Reispass beantragen und einfach ohne männliche Begleitung verreisen! Sie dürfen mit Zustimmung eines männlichen Vormunds (Vater, Bruder, Ehemann) studieren und arbeiten, dabei werden sie nicht von Männern belästigt, denn im Bildungssystem herrscht Geschlechtertrennung (aber Fachkräfte werden im Land dringend gebraucht).

Zu viel Freiheiten sind natürlich bedenklich: Um heiraten zu können, sind Frauen noch auf männliche Erlaubnis angewiesen und in der Ehe sind sie dem Gatten zu Gehorsam verpflichtet. Lesbisch sollte eine Frau besser nicht sein, das steht unter Strafe. Wer zu penetrant für Frauenrechte eintritt, muss mit Gefängnis und körperlicher Züchtigung rechnen, beliebt sind Peitschenhiebe.

Im Global Gender Gap Report rangierte das Land bezüglich Gleichstellung der Geschlechter auf Platz 141 von 149. Da ist jetzt sicher eine rasanter Aufstieg zu erwarten. Und das Zusatzprotokoll zur Frauenrechtskonvention wird sicher zeitnah von der saudischen Regierung ratifiziert. Alles wird gut! 😉(02.04.2024)

Ostern

Christliche und heidnische Symbolik vereint im Schwarzwald, Simonswäldertal. Foto: St.-P. Ballstaedt (28.03.2024)

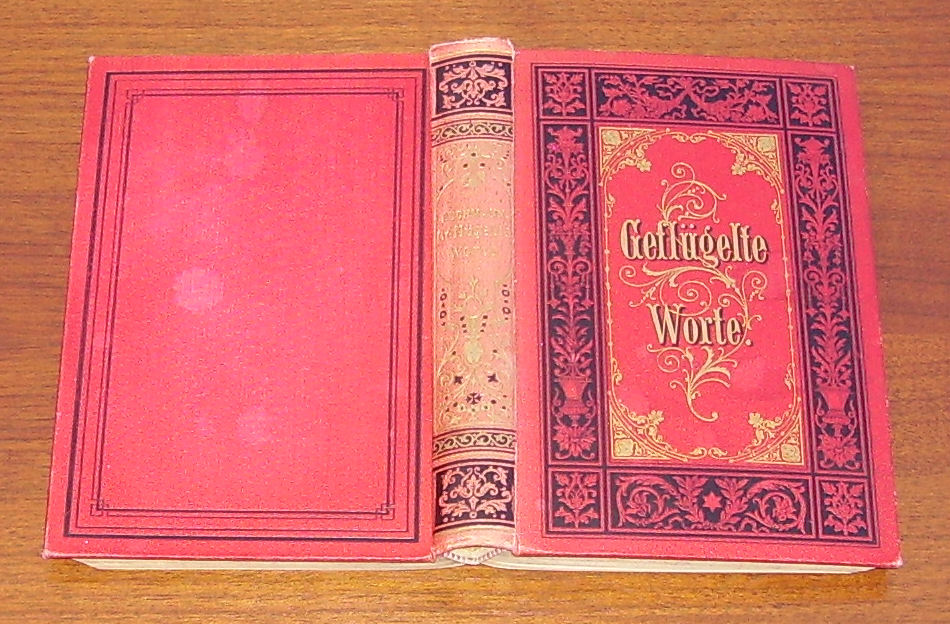

Geflügelte Wörter

Als geflügeltes Wort wird ein literarisches oder ein tradiertes mündliches Zitat bezeichnet, das als Redewendung Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden hat. Früher stammten die geflügelten Wörter aus der Literatur, heute werden sie auch aus der Werbung entlehnt. Ein paar Beispiele:

Ich kenne meine Pappenheimer. (Schiller: Wallenstein)

Er kann mich im Arsche lecken. (Goethe: Götz von Berlichingen)

Durch diese hohle Gasse muss er kommen (Schiller: Wilhelm Tell).

Früher war mehr Lametta. (Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts)

Aus Erfahrung gut. (AEG)

Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. (Atika-Zigarette)

Aber bitte mit Sahne (Lied von Udo Jürgens)

Die Metapher von den geflügelten Wörtern stammt aus der Antike: „Schnell von den Lippen des Redenden enteilende, zum Ohr des Hörenden fliegende Worte“ dichtet Homer (in der Übersetzung der Ilias von Johann Heinrich Voß). Die Worte erreichen gleichsam auf Flügeln das Ohr des/der Hörenden. (18.03.2024)

Der Büchmann: Seit 1864 das Standardwerk für geflügelte Wörter. Der Autor war Philologe und Gymnasiallehrer. Seine Sammlung von Redewendungen wurde gern für Reden aller Art konsultiert. Quelle: Wikimedia Commons

Toilettenpiktogramme

Es war einmal einfach: Es gab getrennte Toiletten für Frauen und Männer, sie waren mit mehr oder weniger gelungenen Piktogrammen für Mann und Frau gekennzeichnet. Jetzt sollen andere Geschlechtsidentitäten berücksichtigt werden, deshalb auch neue Piktogramme. Eine verbreitete Lösung ist eine dritte Person, die zweigeteilt ist, in einen männlichen und einen weiblichen Teil. Für mich löst diese schematisierte Darstellung jedoch diskriminierende Assoziationen aus: Sind inter*, trans*, nicht-binäre und gendernonkonforme Menschen geteilte bzw. zusammengesetzte Persönlichkeiten, nichts Halbes und nichts Ganzes? (08.03.2024)

Neue Toilettenpiktogramme mit zweigeteilten Personen: diskriminierend???

ES EILEN NAEHER REHE, ANNELIESE!

Eine sonderbare Überschrift, aber sie hat eine Besonderheit. Rückwärts gelesen ergibt es den selben Ausrufesatz: ein Palindrom, eine Zeichenkette, die von vorn nach hinten und von hinten nach vorn gleich ist. Wortpalindrome gibt es zahlreiche, OTTO und ANNA sind schlichte Fälle, RELIEFPFEILER oder RETSINAKANISTER komplexere Wortpalindrome. Geht man auf die Ebene der Sätze, wird es schwieriger. Hier ein Beispiel aus meinem Beitrag vom 25.01.2015:

DIE LIEBE IST SIEGER, STETS REGE IST SIE BEI LEID.

Satzpalindrome schafft man nur mit Satzzeichen, die als Zeichen nicht berücksichtigt werden, und durch Vermeidung von Groß-und Kleinschreibung. Deshalb werden Palindrome gewöhnlich in Majuskeln geschrieben. Zudem muss man schon gewisse semantische Merkwürdigkeiten und interpretative Verrenkungen in Kauf nehmen.

Ein Großmeister des Palindroms, Dr. Wilhelm Tekolf, hat mir eine lange Liste mit Palindromen geschickt, etliche alte, aber überwiegend neue Palindrome. Dazu hat er eine Bauanleitung erstellt. Nach Entwicklung dieser Systematik „purzelten neue Palindrome nur so aus meiner Feder heraus.“ Hier eines seiner Panlindrome, das bisher längste bekannte:

“ADELE, INES LIEBE GEDIEH”, REDE KNUT!, “ES SORGE NIE AMOK! MIREILLE, TIM, SEI MEIN!” LORE REDE GEIL: “ELLA FAIR ALLES SIEH! ES LIEBE ILSE HEISS ELLA! RIA, FALLE! LIEGE DER EROL NIE MIES MIT ELLI ER IM KOMA! EINE GROSSE TUNKE DER HEIDE GEBE ILSE, NIE LEDA!”

Vielleicht arbeitet Dr. Tekolf gerade daran, einen Roman als Palindrom zu schreiben! (16.02.2024)

Nachtrag (28.02.2024)

Herr Tekolf hat geliefert, zwar noch keinen ganzen Roman, aber doch eine Kurzgeschichte und damit das vermutlich längste Palindrom Er schreibt dazu: “Insbesondere ist damit bewiesen, dass es kein längstes deutsches Palindrom geben wird, denn es geht mit vollständigen Satzumkehrungen oder -spiegelungen immer noch länger!” Die Interpretation des Textes ist allerdings eine hermeneutische Meisterleistung. Und hier das Palindrom:

ILSE RUFT

SENIL ES RUFE ILSE: “SOLL LOTTE DER ADELE IN RUH TRAUEN?” REGINE, WEINE BEI LEID! ER, OLGA, MALE SIGRID! ELLA, FEINES LIEBE HEIDRUN! ELLA, NETT ILSE, DIE LIEBE NIE MAG LORE! LAG ELSE, NINA, ILLEGAL AN IRIS? SIEH AN! NUR DU GEBE ILSE BOHRER, EMMI! ANNA, HEINO GEBE NIE LAMETTA HEIDRUN! ES EILT, HURE! IWAN, DER FLOH! AN IRIS SAH MIRA WENIGER. NIE, DU LENI, ELLA NA WIE INES EIL! ES SAH MIREILLE: DIE LIEBT NEID! HURE, BEI LEID TOBE GREGOR! SIEH, CORINNA, NA WIE DER SO LALLE! NUR DU GEBE, ILSE, UDO SEGEL! NUR DU, GRETE, DER ADELE HELF! VITAL ER SEZIER LEDA, REDET TOLL INES! ALLES SIEH NIE, DU LENI, ELLA! NA WIE LIESE, ADELE, KLETTER! I LLEGAL AN INA, DIANA, LIEGE IN LEDER EMMI! “ES LEITE HEIDRUN ER!”, HELLA MEINE BEI LEID! EDLE, MARINA, DIE LADE LIEB EIN! ES LIEBE HELLA REINE LEDER. NIE FLAMBIER ER, OLGA, SOSSE! SENIL EBEN – MIR EGAL! – KRAMT LIESE. ES EILT TILOS LORE. EIN REGAL MIETE DER OTTO. “GAR TADEL RETTER!”, BAT INA . “ROT MALE, TOM, MIREILLE EINES SIE!”, BAT INA. EINE IST, MAMA, ELLA LOS! DIE LIEBE NIE WENIGER MIT NINA, MEINE BEI LEID! HANS SAH IMMER IM HASS EVI AN! ES SO SAG LORE NIE, DANIELA, MALE SIGRID! AN IRA MELDE: “NUR DIE HEBE, ILSE, UDO!” SEI NETT ER, EROL! EINE DIENE, BAT INA! HASSAN, NA OMI, TREFF IRMA! DIR, GISELA, MAN INTIM ANNI MELDE! “ES LITTEN ALLE!”, ER, HELLA, MEINE BEI LEID. DIR GISELA MAN INTIM LIEGE IN LEDER! EMMI, NIE BEI LEDA LEID ES LITTEN ALLE! ES EILT! TILOS ADELE HELF! ANITA, BEISSE NIE AM RIFF ER TIMO! “ES EILT TILOS REGINE”, WEINTE DER EROL. ANNI, MEIN ROGER GEBOT: “DIE LIEBE HELF, OMI, THOMAS NIE!”. NIE BEI LEDA LEB RELATIV EINSAM! OMAS NIE VITAL, ERBE, LADE LIEB EIN! EINSAM, OH TIMO, FLEHE BEI LEID: “TOBE GREGOR, NIE MINNA!” LORE REDET NIE WENIGER, SO LITT ILSE! OMI, TREFF IRMA EINES SIE, BAT INA! FLEHE, LEDA: “SO LITT LIESE!” ELLA – NETT, ILSE – DIE LADE LIEB EIN! IMMER EDEL, NIE GEIL, MIT NINA MALE SIGRID! DIE LIEBE NIE MAL LEHRE – NETT! – ILSE! EDLE, MINNA, MIT NINA MALE SIGRID. AM RIFF ER, TIMO, ANNA SAH! ANITA BENEIDE NIE! LORE RETTE NIE SO,DU! ES LIEBE HEIDRUN EDLE, MARINA! DIR GISELA MALE INA DEINER OLGA SOSSE! NAIV! ES SAH MIR EMMI HASS NAH! DIE LIEBE NIE MAN INTIM, REGINE! WEINE BEI LEID! SO LALLE AM AMT SIE NIE! ANITA, BEISSE NIE ELLI ER IM MOTEL AM TOR! ANITA, BRETTER LEDA TRAG! OTTO REDETE IM LAGER NIE, EROL! SO LITT LIESE! ES EILT MARK! LAG ER IM NEBEL, INES? ES SO SAG LORE: “REIB MAL FEIN!” REDE, LENI, ER: “ALLE HEBE ILSE!” NIE BEI LEDA LEID AN IRA MELDE! DIE LIEBE NIE MAL LEHRE NUR DIE HETI, ELSE! IMMER EDEL, NIE GEIL, AN AIDA, NINA, LAG ELLI! RETT ELKE, LEDA! ES EILE IWAN! ALLEINE LUD EIN – HEISS! – ELLA! SENIL, LOTTE, DER ADELE REIZ ES RELATIV! “FLEHE, LEDA!”, REDET ER, GUDRUN! LEGE SO DU ES, LIEBE GUDRUN! ELLA, LOS, REDE IWAN! ANNI ROCH EIS! ROGER GEBOT: DIE LIEBE RUH! DIENT BEI LEID ELLI ER IM HASSE? LIESE NIE IWAN ALLEIN LUD EIN. REGINE WAR IM HASS, IRINA! HOL FRED! NA WIE RUHT LIESE! NUR DIE HATTE MAL EINE BEGONIE, HANNA! IMMER ER HOB ES, LIEBE GUDRUN! NA HEISS, IRINA LAG ELLI AN INES LEGAL! ER, OLGA, MEINE BEI LEID: “ES LITTEN ALLE!” NUR DIE HEBE, ILSE, NIE FALLE! DIR, GISELA, MAG LORE DIE LIEBE NIE WENIGER! NEU, ARTHUR, NIE LEDA REDET TOLL! LOS, ES LIEF URSEL, INES!

Gewurstel

Auf dem Freiburger Samstagmarkt ist mir ein Schild aufgefallen mit der Aufschrift „Metzgerei und Wurstlerei“. Das Wort „Wursterei“ für einen handwerklichen Betrieb hätte mich nicht verwundert, es steht schon im Grimmschen Wörterbuch, dazu passend verzeichnet der Duden für die Wursthersteller das Wort „Wurster“ oder „Wursterin“. Aber Wurstlerei? Das klingt nach Wurstelei als Bezeichnung für schlechtes unkoordiniertes Arbeiten. (07.02.2024)

Wurstlerei ist offenbar ein dialektaler Ausdruck. Foto: St.-P. Ballstaedt

Fettschürze

Dieses Wort habe ich heute zum ersten Mal in einem Gesundheitsblättchen gelesen. In Wikipedia steht diese Definition: „Als Fettschürze, auch als Omentum oder Epiploon, bezeichnet man eine vom Bauchfell (Peritoneum) überzogene, übermäßige fett- und bindegewebsreiche Struktur (Omentum majus) sowie eine schlaff herunterhängende Haut am Bauch.“ Sie kommt zustande, wenn übergewichtige Menschen viel abnehmen, aber auch nach Mehrlingsschwangerschaften. Synonyme Wörter sind Fettlappen oder Bauchfettschürze. Auch Wortbildungen, die Wiglaf Droste und Gerhard Henschel in ihre Liste unappetilicher Wörter aufnehmen würden, die sie früher in der Satirezeitschrift Titanic veröffentlich haben. Beispiele: Drüsennässe, „Gewebeprobe, Grindgabel, Standardstützstrumpf, Vaginalzäpfchen. (23.01.2024)

Ein visueller Eindruck von einer massiven Fettschürze. Quelle: Eslam ibrahim66, Wikipedia Commons

Neue Sichtweise

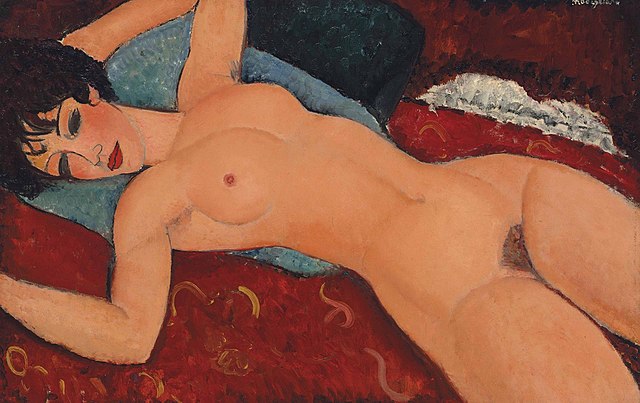

In der Stuttgarter Staatsgalerie wird eine Ausstellung von Portraits und Akten des italienischen Malers Amadeo Modigliani »Moderne Blicke« gezeigt. Seine Portraits werden mit zeitgenössischen Malern in Beziehung gesetzt: Klimt, Schiele Munch, Modersohn-Becker, Lehmbruck. Interessant ist eine neue Sichtweise und Interpretation der Frauenbilder: Der Maler wird als „Chronist eines erstarkenden weiblichen Selbstbewusstseins“ vorgestellt, denn die Frauen im Kurzhaarschnitt und oft in Männerkleidern schauen die Betrachtenden oft mit skeptisch schräg gestelltem Kopf direkt und selbstbewusst an. Sie wirken als eigenständige Persönlichkeiten, nicht als erotische Projektionen des Malers. Obwohl die Gesichter stilisiert sind, vor allem die Augen- und die Mundpartie, kann man zu jedem Bild den Charakter der gemalten Person ablesen.

Die Akte, die damals abgehängt werden mussten, weil sie als skandalös galten, werden heute neu gesehen und bewertet. Die meisten Bilder sind übrigens bei der Google-Suche durch SafeSearch zunächst wegen „anstößiger Inhalte“ unkenntlich gemacht. Auffällig ist, dass der Unterkörper der Frauen mit Gesäß und Becken überproportional vergrößert abgebildet ist: Die Unterschenkel und die Arme sind oft angeschnitten und werden nicht gezeigt. Dadurch fixiert das Auge spontan Brüste und Schamdreieck. Man kann das als Betonung des Sexuellen deuten, aber heute schaut man auf die Gesichter, die die Betrachtenden selbstbewusst anschauen: „Im Einklang mit der jüngsten Forschung wird deutlich, dass Modigliani seine Modelle nicht zu Objekten degradiert, sondern sich ihnen in einem von Gleichberechtigung geprägten Verhältnis nähert.“ (Flyer zur Ausstellung). Wie das die Forschung wohl herausbekommen hat? (15.01.2024)

Amadeo Modigliani: Nu couché (1917). Die Extremitäten angeschnitten, die Augen zugewandt, aber geschlossen, wie so oft bei diesem Maler. Quelle: Christie’s sale, New York 9.11.2015, Wikimedia Commons

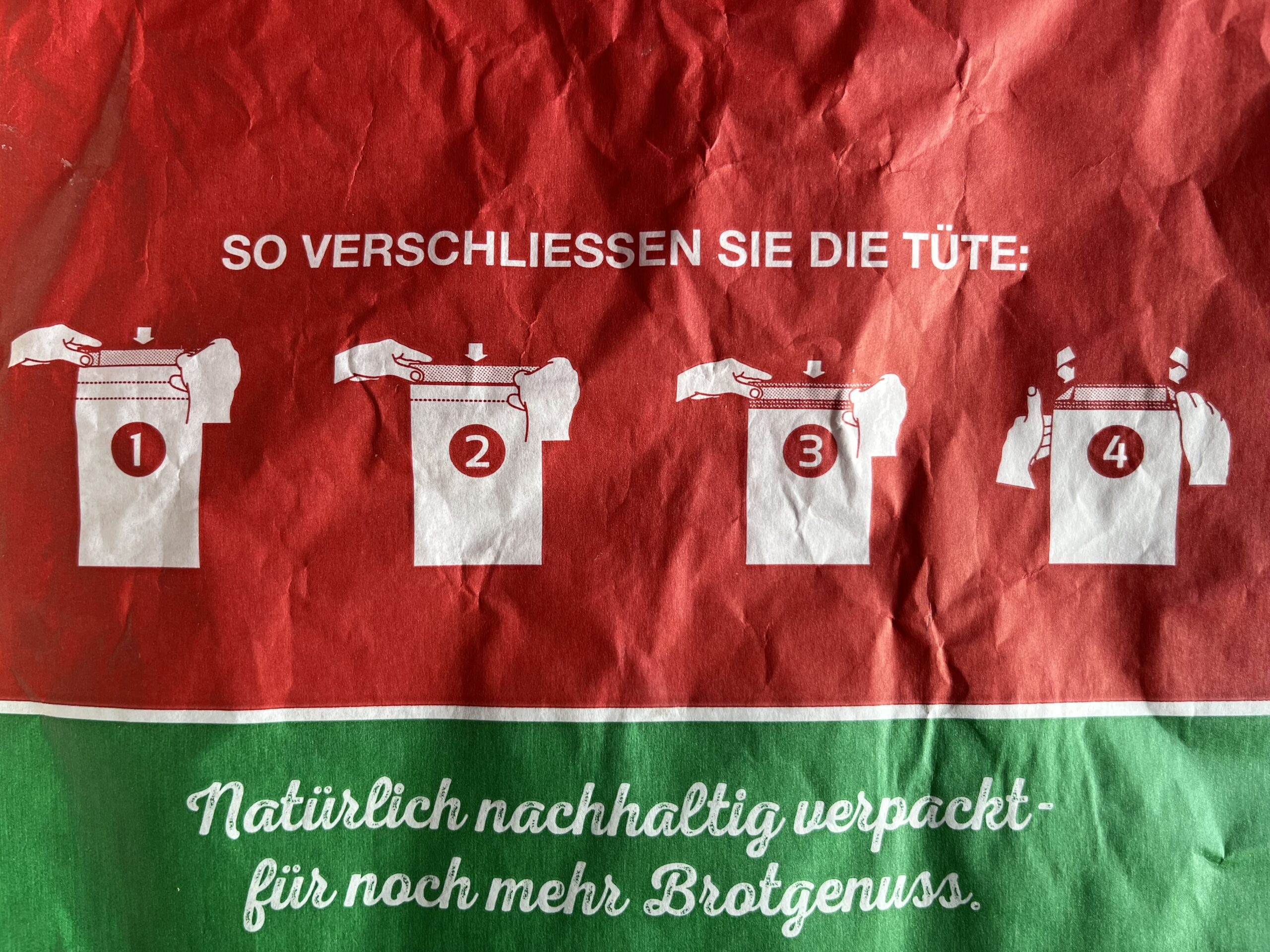

Eingetütet

Die Plastiktüte ist ja erstaunlich schnell verschwunden und die Papiertüte hat sie weitgehend ersetzt. Die Kulturtechnik des Tütengebrauchs muss aber wieder erlernt werden. Auf einer Tüte vom Bäcker ist eine Gebrauchsanleitung abgedruckt. (02.01.2024)

So verschließt man eine Tüte korrekt und nachhaltig. Foto: St.-P. Ballstaedt