Im Tagblatt bieten zwei Damen in einem Inserat erotische Dienstleitungen unter den Künstlernamen Titti und Vicky an. Fehlt noch der berühmte Bordellier Otto Schwanz. (20.02.2015)

Archive | Aktuell

Bewerbungsfotos

Um Chancengleichheit zu gewährleisten, dürfen seit 2007 Arbeitgeber kein Bewerbungsfoto mehr fordern, trotzdem ist es Bestandteil der meisten Bewerbungen geblieben. Ein derartiges Portraitfoto hat seine klare Funktion: Es soll die Bewerberin oder den Bewerber möglichst vorteilhaft und für die jeweilige Stelle passend präsentieren. Es haben sich zahlreiche Richtlinien zur Gestaltung von Bewerbungsfotos gebildet. Aus verschiedenen Quellen hier eine Checkliste:

- Der Bewerber bzw. die Bewerberin muss lächeln, aber nur mit leicht geöffnetem Mund, keine Zähne zeigen!

- Der Blick ist direkt auf den Betrachter gerichtet, aber der Kopf darf nicht geneigt sein. Das Gesicht darf nie von oben oder unten aufgenommen werden (keine Vogel- oder Froschperspektive).

- Das Gesicht muss von Haaren frei sein, die Frisur fixiert.

- Die Augen müssen Wachheit, Neugier, Begeisterung, Offenheit, Freundlichkeit, Souveränität und Professionalität ausstrahlen.

- Insgesamt ist ein gepflegtes Erscheinungsbild wichtig. Die Kleidung muss arbeitsplatzbezogen gewählt sein: konservativ, zurückhaltend, korrekt.

- Bei Bewerbern für Führungspositionen immer ein helles, einfarbiges Hemd, dezente, nicht zu farbige Krawatte, dunkles Jackett.

- Bei Bewerberinnen Bluse und Blazer, kein übertriebener Schmuck, kein aufdringliches Makeup. Bewerberinnen sollten nicht zu nett und niedlich wirken, sondern eher etwas dominant. Kein Dekolletee !

- Der Hintergrund muss neutral und hell sein. Der Kopf darf nicht angeschnitten werden, keine Hände im Gesicht.

Ein derartiges PR-Foto bekommt natürlich nur ein professioneller Fotograf hin. Vor allem die Ausleuchtung muss stimmen. Und für Makel gibt es ja noch Photoshop. Es bleibt die Frage, wie man im Rahmen derart standardisierter Portraits überhaupt noch Individualität ausdrücken kann? Also lasst die Bewerbungsfotos weg! (19.02.2015)

Keine Chance auf eine Führungsposition: Fehlende Krawatte, helles Sacco, Frisur nicht fixiert, Blick unprofessionell. Foto: Tübingen Foto Kleinfeldt.

Paradoxe Kommunikation

Was soll das Schild an der Kneipe „Stadtpost Tübingen“ bedeuten? Des Rätsels Lösung auf Facebook.

Lektüre zu Schreiben und Lesen

Henning Lobin (2014): Engelbarts Traum. Wie der Computer uns Lesen und Schreiben abnimmt. Frankfurt am Main: Campus.

Weil Lesen und Schreiben mein Leben lang ein zentrales Thema war, hat mich der Untertitel schon gereizt: Der Computer nimmt uns Schreiben und Lesen ab? Henning Lobin, Professor für Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik an der Justus-Liebig-Universität Gießen, referiert ausführlich, wie sich die Kulturtechniken und die Kommunikationsakte des Lesens und Schreibens durch den Computer geändert haben und sich mit ihnen die Texte und Institutionen verändern. Er beschreibt einen Übergang von der Druckkultur zur Digitalkultur.

Vieles habe ich selbst erlebt: Ich habe noch handschriftliche Manuskripte, auf der Schreibmaschine geschrieben Texte (und mit Wachsmatrizen vervielfältigt), dann die ersten digitalen Texte mit Nadeldruckern ausgedruckt. Verschwunden sind Durchschlagpapier, Diktiergeräte, Disketten usw. Bei der Lektüre des Buches ist mir deutlich geworden, in welcher rasanten kulturellen Evolution man selbst involviert ist. Besonders spannend sind die Prognosen, denn sie gehen fast alle von bereits vorhandenen technischen Möglichkeiten aus und extrapolieren sie nur konsequent: automatische Übersetzung, Texterkennung, maschinelles Lesen, Text Mining, kollaboratives Schreiben, Language Checker usw.

Sowohl beim Lesen wie beim Schreiben sieht Lobin drei Tendenzen: 1. Hybridität: Schreiben wie Lesen sind ohne Computer nicht mehr möglich, der digitale Text entsteht in Interaktion mit Textverarbeitungs- und Autorensystemen, die bestimmte Vorgabe machen oder zumindest vorschlagen. In seinem Blog hat Lobin seine Texterstellung dokumentiert. 2. Multimedialität (besser Multikodalität): In den Text werden stille und bewegte Bilder jeder Art integriert, es entstehen multikodale Kommunikate, die sowohl in der Produktion wie in der Rezeption neue Fähigkeiten erfordern. Ein Beispiel sind die Präsentationen (über die Lobin ein ebenfalls lesenswertes Buch geschrieben hat). 3. Sozialität: Schreiben und Lesen sind in der Druckkultur einsame Kommunikationsakte, in der Digitalkultur findet über Texte ein reger Austausch im Netz statt: Bewertungen und Rezensionen in sozialen Netzwerken und Blogs.

Tatsächlich ist ein Stadium denkbar, in dem Bücher in den Computer diktiert und als Hörbuch rezipiert werden. Das klassische Schreiben und Lesen wäre damit verschwunden. Von Ernst Bloch erzählt man, er habe seine Bücher auf dem Sofa liegend und Pfeife rauchend seinem Assistenten diktiert, er hat sie also streng genommen gar nicht geschrieben. Es bleibt die Externalisierung von Gedanken in Zeichen – Texte, Bilder, Visualisierungen – und die Sinnentnahme aufgrund dieser Zeichen.

Diskussionsstoff bieten die Passagen über Kultur und kulturelle Evolution. Man kann Kultur als Zeichensystem auffassen, aber die Übertragung der Sprache mit syntaktischen, semantischen und pragmatischen Regeln auf andere kulturelle Zeichenkomplexe, z.B. den Film, führt oft nur zu oberflächlichen Analogien. Auch die Anwendung der Memetik von Richard Dawkins auf die digitale Evolution ist anregend, aber doch sehr gewagt und umstritten. Aber Lobins Analysen und Prognosen bleiben gültig, auch wenn man diesen Sprung in die Meme nicht nachvollziehen kann.

Sehr angenehm ist, dass Lobin die Veränderungen beschreibt und analysiert, ohne in die üblichen Argumentationsmuster von Apokalyptikern oder Integrierten zu verfallen. Vor allem im 7. Kapitel „Was vergeht? Was entsteht?“ weist er auf problematische Entwicklungen hin: Verringerung der sprachlichen Tiefe von Texten; Abkehr vom linearen Lesen und damit vom Verstehen komplexer Argumentationen; Aussterben der individuellen Handschrift; Suchmaschinen statt Bibliotheken, Möglichkeiten der Zensur und Kommunikationskontrolle usw. Wir haben zwar die Steuerung über die digitale Welt verloren, aber durch Politik und Gesetzgebung können bestimmte Entwicklungen gefördert oder behindern werden. Sehr bedenkenswert sein Vorschlag, einen öffentlich-rechtliche Suchmaschinenbetreiber zu etablieren, dessen Algorithmen kein Geheimnis sind und der nicht mit den Anfragen und Kommunikaten seiner Nutzer Geld verdient.

Wer war übrigens Douglas Engelbart? Ein amerikanischer Informatiker, der viel zur Digitalkultur beigetragen hat, z.B. die Maus. Er hat 1968 in einer Demonstration auf der Fall Joint Computer Conference gezeigt, wie ein digitaler Text entsteht und verändert wird. (14.02.2015)

Douglas Engelbarts Tagtraum von der Digitalkultur. Quelle: http://www.scilogs.de/

Eingangsvoraussetzung

Schild an der Tür der Kneipe „The last Resort“ in der Mühlstraße in Tübingen. Da müssen wohl viele draußen bleiben. Foto: St.- P. Ballstaedt (11.02.2015)

Mona Paprika

Auf einer roten Paprika habe ich einen Aufkleber mit der Darstellung der Mona Lisa entdeckt (hier Monna Lisa, vermutlich der italienische Gemüseproduzent). Das Bildchen hätte Aby Warburg erfreut, der die Geschichte von Bildmotiven untersucht hat. Seine Bildtafeln mit Motivgruppen, in die er alle visuellen Dokumente wie Werbung, Briefmarken, Streichholzschachteln usw. gruppierte, sind leider verloren gegangen, aber seine Ikonologie hat sich als kulturwissenschaftlichen Methode etabliert. Die Mona Lisa des Leonardo da Vinci ist ein Gemälde, das in unzähligen Varianten als Symbol der Renaissance verbreitet ist, vom T-Shirt über Kaffeetassen bis zu Karikaturen. (10.02.2015)

Von einer Paprika lächelt Mona, aber nur wenn man genau hinschaut. Fotos: St.-P. Ballstaedt

Amygdala

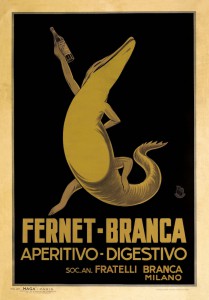

Eine schöne Bezeichnung für ein paariges Hirnareal (deutsch: Mandelkern), das vor allem der emotionalen Bewertung von Objekten und Situationen dient. Es ist Teil des entwicklungsgeschichtlich alten Limbischen Systems. Mit neurowissenschaftlichen Untersuchungen hat man herausgefunden, dass die rechte Amygdala sehr stark auf Tierbilder reagiert, die linke hingegen nicht. Dabei spiel es keine Rolle, um welche Tiere es sich handelt. Der Anblick von Tieren war für den Menschen immer bedeutsam: Es kann sich um Fressfeinde oder Beutetiere handeln, zudem wurden Tiere als Haus- und Zuchttiere wichtig. Da Tiere Aufmerksamkeit erregen und emotionalisieren, tauchen sie auch gern in der Werbung auf. Nur ein Beispiel: Der italienische Magenbitter Fernet-Branca hat im Laufe der Zeit einen ganzen Zoo eingesetzt. (08.02.2015)

Affe, Krokodil, Adler: Fernet-Branca verleiht magische Kräfte und liebt Tiere in seiner Werbung.

Unika

Unikale = einmalige Morpheme haben schon immer mein Interesse erregt. Es handelt sich um Wortbestandteile, die nur in einer einzigen Verbindung vorkommen, z. B. {brom} in der Brombeere oder {schorn} im Schornstein. Das spannende daran: Meist kann die Bedeutung des unikalen Morphems nur mit erheblichen sprachgeschichtlichen Kenntnissen oder gar nicht mehr rekonstruiert werden. Bei der Himbeere z.B. vermutet man, dass es ursprünglich eine Hindsbeere war, also eine Beere, die gern von Hinden = Hirschkühen gegessen wird. Im Wort „beschwichtigen“ geht das Morphem {schwicht} nach einigen Lautverschiebungen auf „schweigen“ zurück. Bei Bräutigam geht das {gam} etymologisch auf das althochdeutsch gomo = Homo = Mann zurück. Unikale Morpheme sind sozusagen sprachliche Fossilien. (07.02.2015)

Man Spreading

Als Fortsetzung meines gestrigen Beitrags lese ich heute in der Zeitung, dass die Verkehrsgesellschaft MTA in der New Yorker U-Bahn jetzt Schilder aufgehängt hat, um den Scherensitz zu bekämpfen. Vor allem Männer lümmeln sich breitbeinig über drei Sitze, selbst wenn der Wagen brechend voll ist. Das ist eine dominierende Markierung eines Territoriums, verbunden mit einer kulturell anpassten Form der Genitalpräsentation bei männlichen Primaten. (04.02.2015)

Neues Piktogramm in der U-Bahn von New York gegen rücksichtslose Schenkelspreizer: Your balls are not that big!

No Sex

Verbote sind ja nur notwendig, wenn das untersagte Verhalten üblich ist. Deshalb sind Verbotsschilder auch ein Indikator für Verhaltensweisen. Bei den No-Sex-Piktogrammen unterscheiden sich die Stellungen von Land zu Land. (03.02.2015)

Das erste Schild ist aus Vietnam. Quelle: Saigoneer.com. Auf der Site findet man noch einige andere merkwürdige öffentliche Schilder. No-Sex-Schilder findet man auch in Europa, das zweite stammt aus Budapest aus einer Toilette auf der Margareteninsel. Foto: Werner Remmele in seinem Reiseblog .

Weniger eindeutig in ordentlicher Missionarsstellung: eine deutsche Variante des Sex-Verbots.