In der Zeitung stand die Meldung, dass man zwei verschollene Bücher aus dem Besitz der Gebrüder Grimm mit handschriftlichen Anmerkungen an der Berliner Humboldt-Universität wiedergefunden hat. Neben dem „Simplicissimus“ von Grimmelshausen einen medizinischen Lehrroman von Johann Christoph Ettner: „Unvorsichtige Heb-Amme“. Der Titel bescherte mir ein Aha-Erlebnis: Eine Hebamme ist – entgegen unserer Aussprache – die Amme, die das Kind hebt! Meine etymologischen Wörterbücher bestätigen den Verbalstamm, aber mit der Amme hat das nichts zu tun. Althochdeutsch bedeutet „ana“ so viel wie Großmutter oder alte Frau (steckt auch in Ahne). Die Amme stammt hingegen von „amma“ ab, das als kindliches Lallwort für Mutter in vielen Sprachen vorkommt („mamma“). Die Amme und die Hebamme sind also etymologisch nicht verwandt. (24.04.2006)

Banksy

Dass der Sprayer für seine Arbeiten und Projekte Geld braucht und auch angenehm leben möchte, dafür habe ich Verständnis. Trotzdem ärgert es mich, dass seine Werke jetzt in einer Münchner Galerie ausgestellt und zu Höchstpreisen gehandelt werden. Street Art gehört allen Menschen im öffentlichen Raum und nicht ein paar Wohlhabenden, die sich einen zertifizierten Siebdruck für eine sechsstellige Summe über die Couchgarnitur hängen. Street Art gehört an die Hauswand und Banksy hat seine Werke immer an symbolträchtige Wände gesprayt und die Motivwahl an den Ort angepasst.

Um seine Identität zu lüften, hat man kriminologisch ausgebildete Profiler auf ihn angesetzt, das finde ich irgendwie konsequent. Denn es ist eine Provokation, bei diesem Netz an Überwachungen unerkannt zu bleiben. Das kann ein Staat nicht auf sich sitzen lassen. Bisher ist der Täter aber noch nicht identifiziert (der SPIEGEL hat vorschnell vom „Tod eines Phantoms“ berichtet, Nr. 15, S.105). Der Galerist Dirk Kronsbein ist der Ansicht, dass sich hinter dem Pseudonym Bansky ein Kollektiv verbirgt, vielleicht ein weibliches, denn „die Orte an denen er seine Graffiti hinterlässt, sind ja über alle Erdteile verstreut. Das könne ein Einzelner gar nicht stemmen.“ (welt.de). (21.04.2016)

Crossover

Die Beziehungen zwischen Kuba und der Welt lockern sich, der Comandante mit Bollenhut in der Tübinger Kronenstraße. Es handelt sich dabei um ein Firmenlogo. Foto. St.-P. Ballstaedt (20.04.2016)

Wesen

Mein Lieblingswort im April findet man z.B. in Goethes Tagebüchern, Weimar, den 7.8.1831: „Nachher Frau von Rothschild, ein junges anmutiges Wesen.“ Das sanfte Substantiv „Wesen“ hat mich schon immer angerührt. Die Etymologie ist unübersichtlich: Im Deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm findet man dazu einen umfangreichen Eintrag von 76 eng gesetzten Spalten! Das Wort ist eine Substantivierung des althochdeutschen Verbs „wesan“ (8. Jh.), das mittelhochdeutsch zu „wesen“ wird, in der Bedeutung „sein“, „existieren“, „verweilen“. Im 14. Jh. nehmen Gebrauchshäufigkeit und Bedeutungsbereich zu: „viel Wesens machen“, „sein Wesen treiben“, „etwas hat ein seltsames Wesen“. Seit dem 18. Jh. wird das Wort in der heute verbreiteten Bedeutung des Wesens einer Sache oder eines Menschen benutzt. Es bezeichnet die Grundeigenschaft eines Dinges oder den Charakter eines Menschen. So soll am deutschen Wesen schließlich die Welt genesen. (19.04.2016)

Feldforschung

Der Semiotiker bei der Arbeit in einem Kreuzberger Pissoir. Foto: St.-P. Ballstaedt (16.04.2016)

Selbstportraits und Selfies

Im Brücke-Museum Berlin ist eine kleine Ausstellung „Bild und Selbstbild“ zu sehen, mit zahlreichen Selbstportraits von Karl Schmidt-Rottluff. Er hat sich sehr häufig selbst gezeichnet, in Holz geschnitten und gemalt. Man denkt unwillkürlich an die Selfies, die heute in Mengen aufgenommen werden und erkennt sofort einen gravierenden Unterschied: Schmidt-Rottluff erkundet in seinen Selbstbildnissen seinen eigenen Gemütszustand, sie sind kritische Selbstbefragungen. Die Selfies sind narzistische Bespiegelungen zum Zwecke des Impression Managements: Nicht wie sehe und fühle ich mich gerade, sondern wie möchte ich gesehen werden. (15.04.2016).

Eine von vielen Selbstanalysen von Schmidt-Rottluff. Quelle: https://vimeo.com

Museumsdidaktik

In Berlin war ich in den letzten Tagen in einigen Museen und habe wieder eine Erfahrung gemacht, die ich in den letzten Jahren in etlichen Museen gemacht habe: Die Beschriftungen der Bilder oder anderer Exponate sind absolut leseunfreundlich. Mickrige Schriftgröße, oft Schriftstärke light und dann noch geringer Kontrast, z.B. grau auf weiß. Manchmal sind die Schildchen zudem so angebracht, dass man sich bücken muss, um sie zu lesen. Ich weiß, dass ich hier vor allem ein Problem für Alterssichtige anspreche, aber die machen nach meinen Beobachtungen ¾ der Besucher aus. Warum kümmert sich kein Ausstellungsdidaktiker um leserliche Beschriftungen? Das Wissen dazu ist vorhanden! (13.04.2016)

Jiddismen

Nach Gallizismen, Anglizismen, Austriazismen, Helvetismen ein kurzer Blick auf Jiddismen, das sind Wörter, die aus dem Hebräischen über das Jiddische in das Deutsche eingewandert sind: Schlamassel, meschugge, Tacheles, Schickse, Macke, abzocken, Kies (= Geld), Tinnef. Jiddismen sind für viele „täuschende Wörter“ zuständig, bei denen wir etymologisch in die Irre geführt werden. Wer einem „Hals- und Beinbruch“ wünscht, benutzt eine verballhornte hebräische Zwillingsformel „hazlóche un bróche“, die ursprünglich „Glück und Segen“ bedeutet. – Ein Rat „für lau“ ist unentgeltlich, hat aber nichts mit den Temperatur zu tun, sondern kommt aus dem jiddischen „lo“ ab, das „nichts“ bedeutet. – Wer Miese auf dem Konto hat, dem geht es mies, aber beide Wörter gehen nicht auf das das lateinische „miseria“ zurück, sondern auf ein aramäisches Wort für „widerlich“. – Wer ausgekocht ist, verhält sich besonders klug, das Wort kommt aus dem hebräischen „chochem“ = „weise, klug“. (10.04.2016)

Lektüretipps:

Christoph Gutknecht: Gauner, Grosskotz, kesse Lola. Deutsch-Jiddische Wortgeschichten. Berlin: be.bra verlag, 2016.

Heike Olschansky: Täuschende Wörter. Kleines Lexikon der Volksetymologien. Stuttgart: Reclam, 2009.

Semiotic Landscapes

Seit Jahren dokumentiere ich unsystematisch Zeichen im öffentlichen Raum, Plakate, Schilder, Graffiti, Stencils, Aufkleber, Piktogramme, Wegzeichen usw., wobei ich bisher weitgehend auf Werbung verzichtet habe (aber das sehe ich inzwischen als Fehler). Da diese Sammelei eher als Schrulle angesehen wird, möchte ich darauf verweisen, dass es eine Forschungsrichtung zwischen Soziologie, Geographie und Semiotik gibt, die Semiotic Landscapes untersucht: die Geosemiotic. Wir sind, vor allem im urbanen Raum, von multimodalem Zeichenmaterial umzingelt und selbst die sogenannte natürliche Umwelt wird symbolisch interpretiert. Die Geosemiotic interessiert sich für alle kulturellen Spuren in unserer Umgebung, von der Architektur bis zum Graffito an der Mauer. Es gibt es Untersuchungen über bestimmte Plätze, Stadtteile, Städte (Jaworski/Thurlow, 2010). Ein Beispiel: Ein Student hat vor einigen Jahren als Bachelorarbeit eine Untersuchung an geparkten Autos in Gelsenkirchen durchgeführt und herausgefunden, dass sich symbolisches Material an und in Autos vor allem bei den unteren Fahrzeugklassen findet. Oder: Je feiner das Auto, desto weniger semiotisches Material. Wie immer gibt es natürlich Vorläufer wie Aby Warburg oder Roland Barth, aber der interdisziplinäre Ansatz geht über diese wichtigen Vorarbeiten deutlich hinaus. (07.04.2016)

Semiotic Landscapes: der Hamburger Hauptbahnhof und eine verlassene Hütte bei Prerow. Fotos: St.-P. Ballstaedt

Unglücklich getrennt

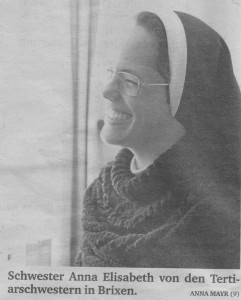

Schwester Anna Elisabeth lebt im Koster der Kongregation der Tertiarschwestern des heiligen Franziskus in Brixen. (06.04.2016)

Korrekt, aber etwas unglücklich getrennt, vgl. Urin-stinkt. Quelle: Frankfurter Rundschau, 5.4.2016.