Die „The Länd“-Kampagne von Baden-Württemberg kreativ weitergedacht. Aufkleber, gefunden an einem Mast in Seebrugg im Schwarzwald. Foto: St.-P. Ballstaedt (03.01.2022)

Die „The Länd“-Kampagne von Baden-Württemberg kreativ weitergedacht. Aufkleber, gefunden an einem Mast in Seebrugg im Schwarzwald. Foto: St.-P. Ballstaedt (03.01.2022)

Unter anderem im SPIEGEL habe ich von einer Untersuchung zweier Soziologen gelesen:

Richard Traunmüller/Matthias Revers: Is Free Speech in Danger on University Campus? Some Preliminary Evidence from a Most Likely Case. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 72, 2020, S. 471-497. Online hier abrufbar.

Sie haben Studierenden der Universität Frankfurt einen Fragebogen mit Items folgender Art vorgelegt:

An der Universität sollte nicht lehren dürfen/nicht vortragen dürfen,

…wer denkt, dass Homosexualität unmoralisch und gefährlich sein.

…Wer glaubt, dass der Islam unvereinbar mit der westlichen Lebensweise ist.

…Wer glaubt, es gäbe biologische Unterschiede in der Begabung von Männern und Frauen.

Ein hoher Prozentsatz von Studierenden wollte diese Aussagen nicht in der Lehre hören, ein etwas geringerer auch nicht in einem Vortrag an der Uni. Daraus schließen die Autoren eine abnehmende Toleranz und eine Bedrohung des akademischen Betriebs durch die Cancel Culture.

Lassen wir einmal methodische Mängel was Repräsentativität, Rücklaufquote, Fragentyp betrifft beiseite, dann bleibt doch ein ungutes Gefühl. Denn die Universität ist der Wissenschaft verpflichtet, Meinungen und Glauben haben dort nichts verloren. Eine Meinung ist ein Fürwahrhalten, dem eine hinreichende Begründung fehlt. Noch radikaler gilt das für den Glauben, der keinerlei empirische Evidenz benötigt. Wissenschaft ist dazu angetreten, bloß Meinungen durch Wissen zu ersetzen, Glaubensinhalte und Bekenntnisse haben deshalb nichts an der Universität verloren. Es gehört nicht zur Freiheit der Forschung und Lehre, Meinungen und Glauben zu verbreiten. Deshalb sehe ich auch in den Antworten der Studierenden kein Alarmzeichen, sondern eine positive Reaktion. Ich möchte bei keinem Professor oder keiner Professorin studieren, die oder der die Meinung vertritt, dass Homosexualität unmoralisch ist. (29.12.2021)

Aufkleber an vielen Laternenmasten inTübingen. Foto: St.-P. Ballstaedt (16.12.2021)

Ich habe bereits einmal auf folgendes unterhaltsames Lexikon hingewiesen:

Roland Kaehlbrandt/Walter Krämer: Lexikon der schönen Wörter. Von anschmiegen bis zeitvergessen.München: Piper, 2020.

Ein für mich schönes Wort suche ich dort vergebens: „wohlgemut“. Es klingt etwas veraltet und es gibt es auch bereits als „wolgemuot“ im Mittelhochdeutschen. Jeder kennt es aus dem Kinderlied über Hänschen-Klein, der wohlgemut in die Welt zieht, d.h. zuversichtlich und frohen Gemüts. Das Wort ist vor allem bei Dichtern beliebt und kommt in vielen Volksliedern vor. Rhetorisch wird „wohlgemut“ heute als Archaismus mit feinem ironischen Akzent benutzt, hier ein Beispiel aus dem Wortschatz Leipzig: „Die Haushaltspläne, die vor Weihnachten noch wohlgemut verabschiedet sind, sind jetzt mitunter kaum noch das Papier wert.“ „Gemüt“ gehört übrigens zu den deutschen Wörtern, die in ihrem Bedeutungsumfang kaum in eine andere Sprache übersetzt werden können. (13.12.2021)

Erkenntnisse an der Wand des Tübinger Schlosses (zum Vergrößern ins Bild klicken). Foto: St.-P, Ballstaedt (05.12.2021)

Es passiert mir immer wieder, dass ich bei einem oft gebrauchten Wort plötzlich stutze und mich die Herkunft interessiert. So fiel mir jetzt beim Wort „Orientierung“ auf, dass das Wort „Orient“ darin steckt. Wie das?

Lateinisch „oriens“ ist ein Partizip des Verbs „orior“ = „sich erheben, aufgehen“ und bezeichnet den Osten, wo – von Rom aus gesehen – die Sonne aufgeht. Später Übertragung auf die Länder im Osten im Gegensatz zum Okzident.

In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts gibt es das französische Verb „orienter“ = „sich nach dem Aufgang der Sonne, dann nach den Himmelsrichtungen ausrichten“. Der Begriff wird ausgeweitet auf die Suche nach einer Richtung im geografischen Raum, später auch im mentalen Raum. Man kann sich auch geistig orientieren. (29.11.2021)

Warum ist das Zeigen weiblicher Brustwarzen, eines doch sehr nützlichen Organs, in den USA ein visuelles Tabu?

Wir erinnern uns an Nipple-Gate: Am 1.2.2004 sah in einer durchaus anzüglichen Liveshow die Choreografie vor, dass Justin Timberlake die schwarze Korsage von Janet Jackson wegreißen sollte. Er ergriff zu herzhaft zu, erwischte auch den Büstenhalter und entblößte die rechte Brust. Die Brustwarze war mit einem sonnenartigen Nippleshield gepierct, also optisch für einen Auftritt vorbereitet. Trotzdem führt das zu einem Skandal. Bei der Federal Communications Commission beschwerten sich mehr als eine halbe Million Menschen über die unanständige Enthüllung. Die Bußgelder für unsittliche Inhalte wurden daraufhin erhöht, Liveshows nur noch zeitverzögert ausgestrahlt.

Jetzt hat Madonna auf Instagram eine Fotostrecke veröffentlicht, in der sie sich in Unterwäsche lasziv auf, vor und unter einem Bett räkelt, darüber schwebt an der Wand ein barocker Putto. Die Plattform hat die Bilder gelöscht und erst freigegeben, nachdem die Brustwarzen von Madonna mit Herz-Emojis überdeckt wurden. Die Sängerin kommentiert: „Ich finde es immer noch erstaunlich, dass wir in einer Kultur leben, die es zu lässt, dass jeder Zentimeter des weiblichen Körpers gezeigt wird, außer der Brustwarze.“ (28.11.2021)

Männliche Brustwarzen sind kein Objekt der Begierde, sie dürfen freizügig gezeigt werden. Foto: Wikimedia Commons.

Ein Bereich, auf dem sich sprachliche Veränderungen vollziehen ist die pronominale Anredeform im Deutschen. Sie hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder geänderte (dazu ein Wikipedia-Artikel). Im 12. Jahrhundert wurde in Anlehnung an das Französische in höheren Kreisen geihrzt: „Habt Ihr den Brief erhalten, gnädiger Herr?“ Neben Duzen und Siezen gab es im 17. Und 18. Jahrhundert auch das Erzen, die Anrede mit Er bei Untergebenen und Standesniederen: „Hat er denn keinen Mumm in den Knochen!“

Im 20. Jahrhundert war es im deutschen Sprachraum üblich, nur Familienangehörige, Verwandte und enge Freunde zu duzen. Mit der 68er-Bewegung wurde das Duzen unter Studierenden und auch mit progressiven Dozenten üblich. Ich habe mich mit den Studierenden grundsätzlich gesiezt. Ein Kollege sprach die Studierenden mit Vornamen und Du an, wollte aber selbst mit Sie angesprochen werden, eine demonstrative sprachliche Distinktion. Mir wäre es unmöglich vorgekommen, einen Studenten in der Prüfung zu duzen und ihm dann mitzuteilen: „Karl, du bist leider in der Klausur durchgefallen.“ Mit dem Du wird eine vorhandene soziale Asymmetrie verschleiert.

Derzeit lässt sich beobachten, dass das Siezen auf vielen Feldern abgeschafft wird. Z.B. werden wir in der Werbung oft mit Du angesprochen: „Diese Zeit gehört dir“ (Deutsche Bahn) oder „Entdecke wie verlockend Ordnung sein kann“ (Ikea). Mein Weinhändler schreibt zu einem Prospekt: „Anbei schicke ich euch die aktuelle Weinkarte.“ Ich empfinde das als anbiedernd und aufdringlich. In Social Media wird fast durchgängig geduzt, Xing präsentiert „Deine Woche, kurz zusammengefasst“.

In der Schweiz geht man mit dem Du freier um. An Hochschulen duzen sich auch die Dozenten und Assistenten. In Schweizer Firmen wurde ich bei der Anmeldung gleich darauf hingewiesen, dass sich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen duzen, wenn ich das nicht wolle, solle ich das angeben. Da ich kein Außenseiter sein wollte, stimmte ich zu: „Ich bin der Steffen“, was mir aber immer befremdlich vorkam. In etlichen Firmen und Konzernen mit angelsächsischen Normen ist heute das Du üblich, um Gemeinschaft und Solidarität zu demonstrieren.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat das spontane und ungefragte Duzen in vielen Kommunikationssituationen zugenommen, Vorbilder sind die englische und nordeuropäische Sprachen. Meine Ansicht: Das Du ist eine sprachliche Form, Abstand zu halten, das Anbieten des Du ist ein sozialer Akt der Wertschätzung, den ich nicht missen möchte. (27.11.2021)

Charlotte Parnack, Ressortleiterin bei der ZEIT, hat einen launischen Beitrag über „Wörter aus der Hölle“ geschrieben, so ihre drastische Metapher. Dabei geht es schlicht um Wörter, die bei ihr offenbar unerfreuliche bis eklige Assoziationen, Vorstellungen und Emotionen auslösen. Dazu gehören „lecker“, „Höschen“,“ purzeln“. Nun können die Wortformen nichts dafür, was sie in einem neuronalen Netzwerk im Gehirn auslösen, außer vielleicht lautmalerische Wörter wie „knarren“, „wehen“, „Furz“. Unschöne Wörter kommen nicht aus der Hölle, sondern aus der Geschichte des jeweiligen Sprachgebrauchs.

Wiglaf Droste und Gerhard Henschel haben früher In der Satirezeitschrift titanic Listen ekliger Wörter zusammengestellt: „Drüsennässe“, „Gewebeprobe“, „Grindgabel“, „Standardstützstrumpf“, „Vaginalzäpfchen“. Bei diesen Ausdrücken ist der Assoziationshof offensichtlich. Eines meiner unappetitlichen Wörter ist tatsächlich „nässen“. (18.11.2021)

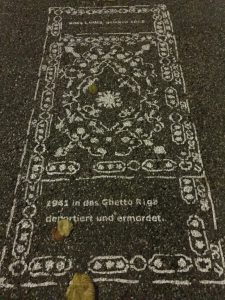

Gleich wenn man den Bahnhof von Krems an der Donau verlässt, fallen sie auf den Gehwegen auf: Weiße Teppiche, die mit Schablonen und Leimfarbe aufgetragen sind. Ein Projekt im öffentlichen Raum der Künstlerin Iris Andraschek, mit dem an das Schicksal von 105 Jüdinnen erinnert werden soll. Jeder Teppich ist anders gestaltet und „hineingewebt“ sind biografische Daten der Frauen, über ihre Flucht, Deportation, Ermordung. Das Projekt ist vergleichbar mit den Stolpersteinen des Künstlers Gunter Demnig, die in Deutschland an das Schicksal von jüdischen Menschen erinnern sollen.

Die Stolpersteine werden bleiben, die Teppiche durch Witterungseinflüsse bald verblassen. Stolperstein: Wikimedia Commons, Teppich-Fotos: St.-P. Ballstaedt (14.11.2021)